冬は自転車に乗る機会が少なくなり、筋肉の凝り固まりに悩むサイクリストが増える傾向にあります。もちろん、トレーニングなど自転車に乗る時間が増えることでも筋疲労により身体がこわばってきます。そこで、サイクリスト向けトレーニングに定評がある伊藤透コーチから、凝り固まった身体をほぐす「筋膜リリース」の方法、ケアすべき部位について教えていただきました。

凝り固まった身体をほぐす筋膜リリースとは?

伊藤コーチ「前回は室内トレーナーを使用したダイエットの方法とメニューを紹介しました。回数や強度にもよりますが、練習を続けていくと・・・

ボールに関しては専用のボールもありますが、テニスボールでも代用可能

1.運動によって壊された筋肉が回復していない

2.筋肉が凝り固まり、血流が滞る

この2つによって疲労感を覚えるようになっていきます。

『1』に関しては休養と栄養補給が必要です。『2』に関してはここから紹介する筋膜リリースが有効になります。またテレワークなどで身体を動かさない状態が続いた時にも身体が凝り固まるので、脚周辺の筋肉にこわばりを感じたらこれから紹介する方法でほぐしていきましょう」

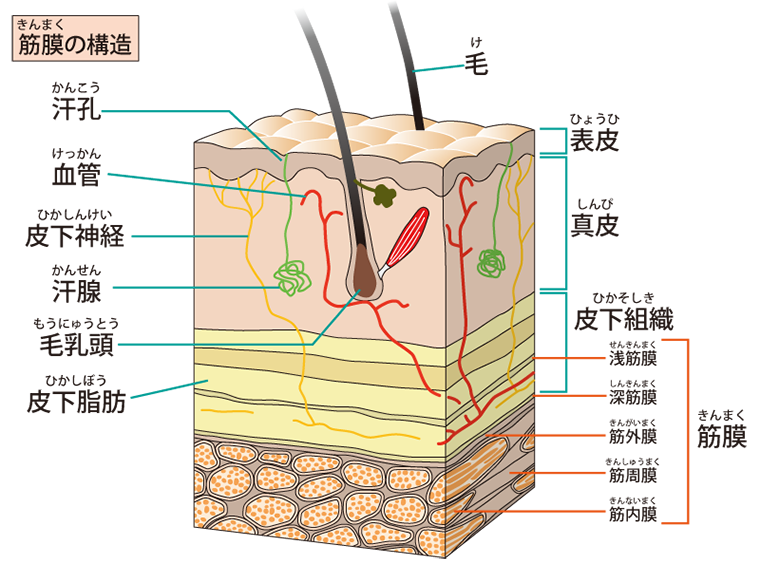

伊藤コーチ「ストレッチと混同されることがありますが、ストレッチは”筋肉線維自体を伸ばしていく”ものです。一方の筋膜リリースは筋繊維と筋膜を圧迫してほぐすものなので、根本的に筋肉に対してのアプローチ方法が異なります。疲労回復という点では、ストレッチよりも筋膜リリースをおすすめします」

伊藤コーチ「疲労したり、長時間身体を動かさずにいたりすると、筋肉と筋膜が硬直し血行が滞ることになります。また自転車の動きは筋肉を常に収縮させ続ける動きが多く、凝り固まりやすくなるため、コンスタントに筋膜をリリースしていく必要があります」

自転車で疲労しやすい部位ベスト5

伊藤コーチ「さてここからは具体的な方法を紹介していきます。自転車で疲労がたまりやすい部位は5つ。多くのサイクリストを見ていますが、だいたいこの5つに集約されます」

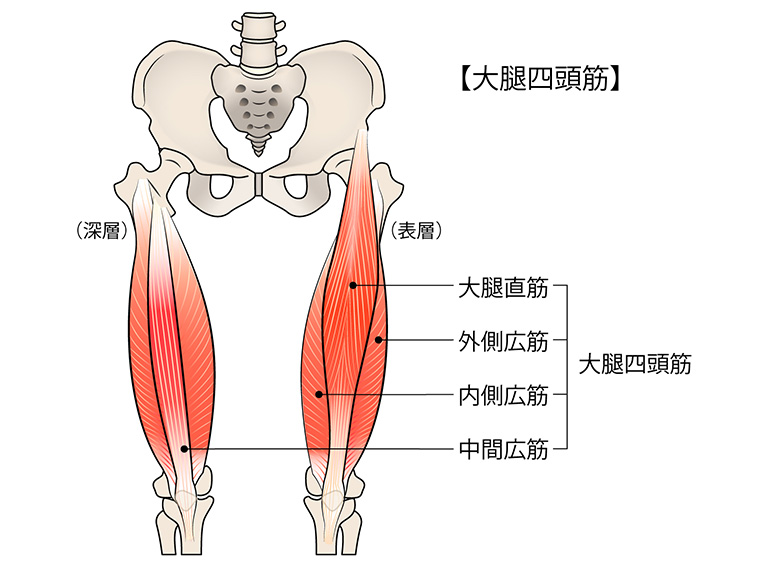

1.大腿四頭筋(前太もも)

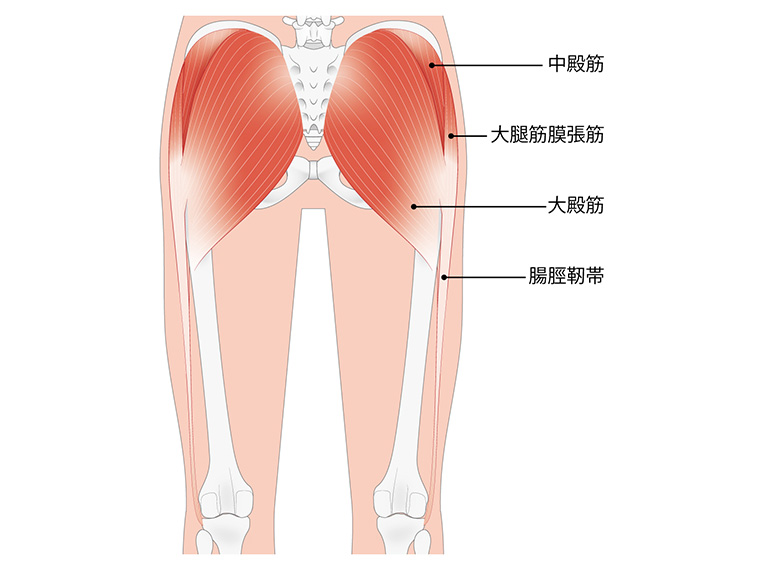

2.大腿筋膜張筋(太もも外側)

3.ハムストリング(太もも裏側)

4.大殿筋(お尻)

5.梨状筋(股関節周辺)

伊藤コーチ「これらの部位をフォームローラーなどを使ってほぐしていくのですが、その際に『痛気持ちいいより、ちょっと痛い』くらいの強さで刺激すると効果的です。実は前回紹介した『主観的運動強度』のように、痛みにも0から10までの主観的な評価基準があります※。0が『痛みを感じない状態』、最大の10は『想像できる最大の痛み』と表すことができます。

その基準の中で『7』あたりが筋膜リリースにちょうどいい刺激です。ゆるくても痛すぎてもダメ。『痛気持ちいいより、ちょっと痛い』あたりが、もっとも筋膜を効果的にリリースすることができます」

※参照:一般社団法人日本ペインクリニック学会

1.大腿四頭筋(前太もも)のリリース

伊藤コーチ「大腿四頭筋は大腿直筋や外側広筋などから構成される、主にひざ関節を伸ばす際に使用する部位です。ハムストリングがうまく使えない初心者の方は、大腿四頭筋ばかりを使ってペダルを踏み込むため、特に疲労がたまりやすくケアが必要です」

伊藤コーチ「肩の下にひじをついたプランクの姿勢をとり、大腿四頭筋に対してフォームローラーを垂直にあてます。押し当てる強さは、先ほど説明した「7」くらいにします。ひざの上から太ももの付け根までゆっくりと8往復くらいローラーを転がします。呼吸は止めないように注意しましょう」

伊藤コーチ「前後に動かしている途中、他とは違うコリのある部分をみつけたら、そのまま脚を90度に8往復ほど曲げ伸ばしします。痛みが強くなるようなら、ひじでしっかり体重を支えて強度をコントロールします」

2.大腿筋膜張筋(太もも外側)のリリース

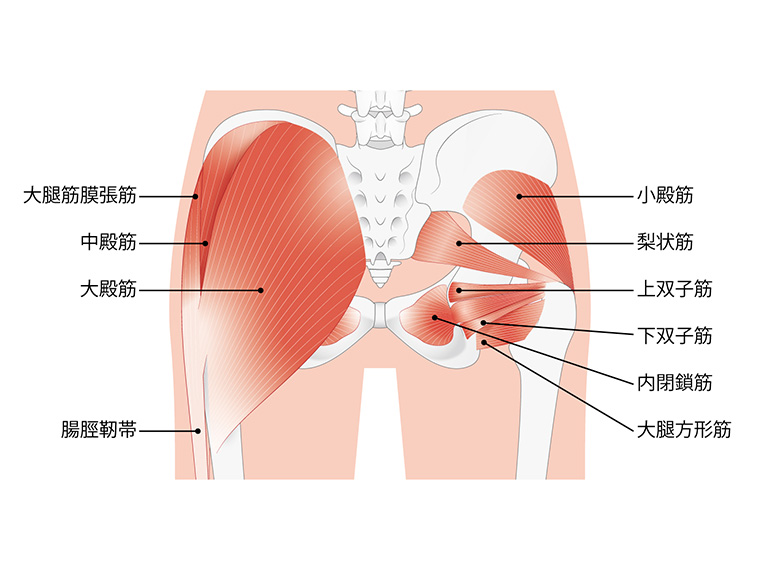

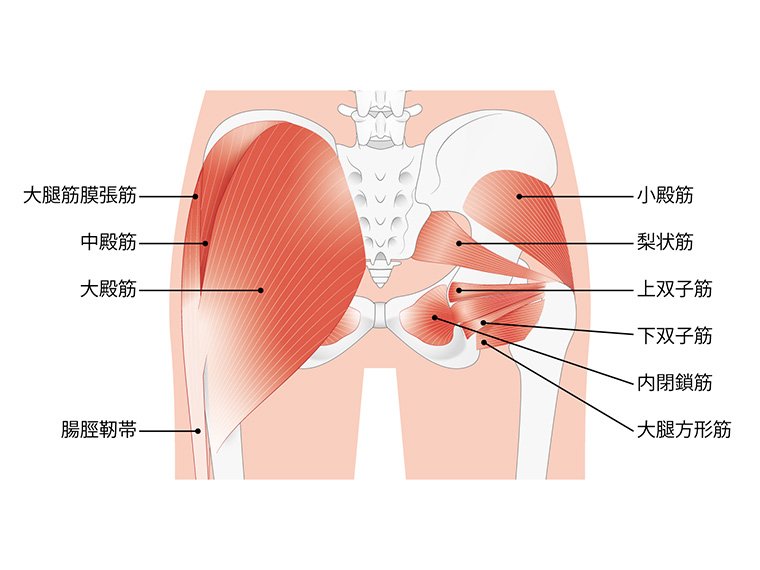

伊藤さん「お尻から太ももの付け根の外側にある筋肉を大腿筋膜張筋、そこから付着して膝の外側までつながっている繊維を腸脛靭帯といいます。ペダリングの際などに横ぶれしないようにコントロールする役割をしています。このあたりが凝り固まるとひざ痛の原因にもなるので、ケアを行って柔軟性を保ちましょう」

伊藤さん「ひじで身体を支えながらフォームローラーの上に太ももの外側をのせます。上側の足を後方に着くと身体が支えやすく、圧迫する強度をコントロールしやすくなります。ひざ横から太ももの付け根まで、呼吸を止めないように8往復ほど行います」

伊藤さん「これも気になるコリの部分があったら、ひざを90度に8回曲げ伸ばしします。ひじでしっかりと身体を支えて痛すぎないように注意しましょう」

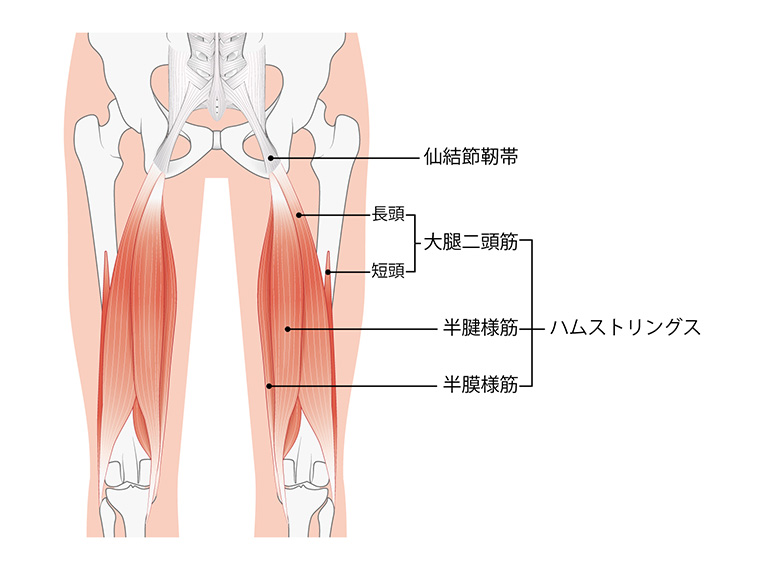

3.ハムストリングスのリリース

伊藤さん「太もも後ろにある3つの筋肉の総称がハムストリングスです。股関節を伸ばしたり、ひざを曲げたりする際に使われる、ペダリングではかなり重要な筋肉になります」

伊藤さん「両手で身体を支えながら、太もも裏をフォームローラーにあててゆっくりと8往復します。反対側の足をついて圧迫具合をコントロールします」

4.大殿筋のリリース

伊藤さん「お尻の大殿筋は、身体の中でもかなり大きな筋肉です。自転車はもちろん、歩いたり走ったりする際にも使われるため、かなり疲労がたまりやすいポイントです」

伊藤さん「足を組んだ方のお尻にボールをのせて前後に往復します。場所はズボンのポケットがついているあたりです。大殿筋は凝り固まっている人が多いので、かなり痛いかもしれませんが、腕で体重をうまく支えて調節しましょう。面積が広いのでボールがあたる角度を変えながら行うといいですよ」

5.梨状筋のリリース

伊藤さん「梨状筋は大殿筋の奥、少し横に位置する筋肉です。収縮しやすく、固まると腰の痛みの原因にもなります」

伊藤さん「場所が分かりにくいのですが、座った状態で膝を外に開くと動く筋肉なので、その周辺を狙ってボールを置きます。この部位も日頃からケアしていないとかなり痛みがあると思います。ひじで体重を支えながらリリースしていきます。

サイクリストにケアしてほしい部位は以上の5つです。筋膜リリースのポイントとしては圧迫して痛いところを探し当てることです。その場所を『痛気持ちいいより、ちょっと痛い』強さでケアしていきます。自転車に乗ることは愉しいのですが、乗ることに集中してしまうとケアを怠りがちになります。でも身体のコンディションを整えておくと、結果としてレベルアップが期待できますので、日常的にケアしておきましょう」

●取材協力:伊藤 透さん(株式会社アイワークス 代表)

サイクリストやトライアスリートを対象にトレーニング指導を行うトレーナー。自身も海外でのロードレース活動の経験を持つ。現在は名古屋を中心にトレーニングジムやサイクリングスクールの運営を行う。

ホームページ ORCA CYCLING SCHOOL